Die Renke und ihre Zuordnung

Die Coregonen gehören zu einer Gattung von Fischarten aus der Ordnung der Lachsartigen. Sie sind daher, auch durch eine deutlich erkennbare Fettflosse, der Familie der Salmoniden zuzuordnen.

Die Maräne oder Renke kommt in unserer Region in einigen Formen vor. Im Wesentlichen lassen sie sich je nach Lebensweise und Lebensraum in vier Formenkreise, bestehend aus zwei Schwebrenken und zwei Bodenrenken, einteilen.

Artenreichtum der Renken:

Renken sind, wie Seesaiblinge, Relikte einer ca. 15000 Jahre zurückliegenden Eiszeit. Nach dem Rückgang der Gletscher haben sich, im Verlauf der Evolution, in unseren Seen eine Vielzahl verschiedenster Renkenarten gebildet. Durch unterschiedliche ökologische Bedingungen wie Nahrung und Laichhabitate entstanden eigene, nur in bestimmten Seen, vorkommende Arten. Und obwohl sich diese Arten vom Aussehen ähneln, sind sie genetisch nicht verwandt. Beispiele sind in unseren Breiten, der nur im Traunsee vorkommende Riedling und der Kröpfling vom Attersee. Diese Arten sind allerdings reine Planktonfresser und haben für den Angler, als nicht fangbarer Fisch, keine Bedeutung. Allerdings gibt es, obwohl verschiedene Laichzeiten, durch Besatz mit Maränen und Renken, auch aus anderen Gewässern eine starke Vermischung. Endemische Arten wurden und werden dadurch zurückgedrängt, besetzen nur noch wenige Nischen in unseren Seen, und es kann durch diese Vermischung zum Verlust der ganzen Art kommen.

Seite 1 / 3

Lebensraum:

Als Lebensräume dienen den Coregonen die Seen des Alpen und Voralpengebietes, wobei sie sich in den freien Wässern aufhalten und nur selten ins Flachwasser ziehen. Im Durchschnitt erreicht diese Art Größen von 30 – 50 cm. Durch Besatz und Verdriftung hat sich auch an geeigneten Stellen in Fließgewässer, z.B. Donauhafen, eine kleiner Bestand etabliert. Aber auch in Baggerseen und Teichanlagen lässt sich die Maräne, durch ihre Robustheit, sehr gut halten und auch züchten. Die Waldviertler Maräne wird ja schon seit Jahrzehnten in den dortigen Teichanlagen gezüchtet und als Besatzfisch verkauft. Wobei man durch die fortschreitende Gewässererwärmung mit dem damit verbundenen Sauerstoffdefizit, noch nicht weiß, ob diese Form der Zucht von Besatzfischen auch in Zukunft noch möglich ist.

Nahrung:

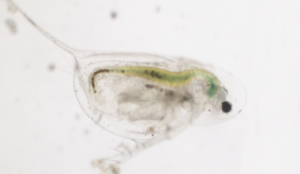

Die natürliche Nahrung dieses gesellig lebenden Fisches besteht vor allem aus Planktonkrebsen sowie aus den im Wasser lebenden Insektenlarven und Würmern. Kapitale Renken erweitern ihr Nahrungsspektrum, auf Grund höheren Energiebedarfes, auch auf Fischbrut. Speziell Barsche sind, wenn sie in den Sommermonaten ins Freiwasser wechseln, gern genommene Beute. Erwähnenswert ist auch die Rolle der Maräne als Laichräuber, die auch vor dem eigenen Laich nicht zurückschreckt. Wo Maränen nicht heimisch waren und nur durch Besatz ins Gewässer kamen, können sie daher durchaus die Artenvielfalt verändern. Als Zuchtfisch nimmt die Maräne auch Trockenfutter und das Maränen schon mit Frolic gefangen wurden, sei hier nur am Rande erwähnt.

Seite 2 / 3

Bedeutung für die Fischerei:

Alle Renkenarten sind sowohl für die Netz- als auch für die Angelfischerei von großer Bedeutung. Seit ca. 40 Jahren hat die Maräne in der Angelfischerei einen regelrechten Boom erlebt. Auslöser dieses Booms war die Hegene. Mit diesem speziellem Fanggerät waren auch Fänge mit der Angel möglich. Speziell die große Schwebrenke und Bodenrenken in den Seen werden seither auch mit der Angel gefangen. Damit hat die Maräne auch für den Bewirtschafter, durch erhöhte Lizenzverkäufe, eine große Bedeutung. Man kann daher sagen, dass die Maränen, früher als Brotfisch der Netzfischer bezeichnet, heutzutage aus der Bewirtschaftung eines Sees, nicht mehr wegzudenken sind.

Schonzeit:

Sowohl die Reinanke als auch die Maräne ist in der Zeit vom 16. Oktober bis 31. Dezember geschont. Sonderbestimmungen der Bewirtschafter beachten. In vielen Seen beginnt die Schonzeit am 1. November jeden Jahres.

Mindestmaß:

Das Mindestmaß ist mit 30 cm, in der Donau mit 25 cm festgesetzt. Allerdings gibt es für fast jedes Gewässer spezielle Mindestmaße durch den jeweiligen Bewirtschafter. Diese Bestimmungen bzw. Betriebsordnungen sind für Lizenznehmer bindend und einzuhalten. Das Mindestmaß ist meistens zwischen 36 und 40cm angesetzt. Es gibt aber ab und zu auch sogenannte Fangfenster von 40 – 50cm, um großwüchsige Mutterfische zu schützen. Speziell wenn es um Renken geht, verstehen die Fischereirechtsbesitzer in dieser Sache keinen Spaß. Geringe Mindestmaße, von 30 – 32 cm, werden in der Regel nur dort festgesetzt, wo durch zu hohen Bestand eine Verbuttung befürchtet wird. Soll heißen, der Ernährungszustand in Verbindung der Körpergröße nimmt kontinuierlich ab.

Seite 3 / 3