Bestimmung der Coregonen

Ich möchte Euch hier keinen wissenschaftliche Vortrag halten, sondern in kurzen Worten erklären, was es mit unseren Renken auf sich hat. Da es unzählige lokale Arten, zum Teil schon erloschene Bestände, von Renken gibt und um bei dieser Artenvielfalt nicht die Orientierung zu verlieren, unterscheiden wir zwei Hauptgruppen.

Bestimmung: Schweb und Bodenrenken

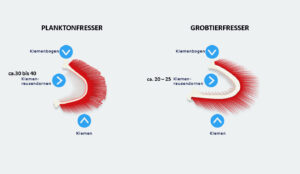

Coregonen kommt in einigen Formen vor. Im Wesentlichen lassen sie sich je nach Lebensweise in vier Formenkreise, bestehend aus zwei Schwebrenken und zwei Bodenrenken, einteilen. Wie die Bezeichnung schon sagt, bevorzugen diese Arten das Freiwasser oder den Bodenbereich als Lebensraum und zur Nahrungsaufnahme. Diese Formenkreise werden nochmals unterteilt als reine Plankton- oder Grobtierfresser. Es gibt daher im Formenkreis der Schweb- oder Bodenrenken bestimmte Arten, die sich fast nur von Zooplankton ernähren. Dazu zählt der allgemein bekannte Riedling aus dem Traunsee oder die Attersee Reinanke. Diese, in der Regel endemischen Fische, sind jedoch als Planktonfiltrierer nur für den Netzfischer von Interesse. Wogegen Coregonen, wie die Maräne (Coregonus lavaretus maraena) auch als Schwebrenke oder lokal wie am Bodensee als Blaufelchen bezeichnet, als Grobtierfresser ein sehr großes Nahrungsspektrum haben. Wenn es sich bei den Renken also um Grobtierfresser mit ca. 25 Kiemenreusendornen handelt, sind Renken mit der Hegene fangbar und einer gezielten Fischerei steht nichts mehr im Wege.

Seite 1 / 2

Unterscheidung: Schweb und Bodenrenken

Eine gängige Meinung ist. Schwebrenken fängt man, wie der Name schon sagt, in der Schwebe und Bodenrenken als Grobtierfresser am Grund eines Gewässers. Man geht davon aus, dass sich Schwebrenken in erster Linie von Zooplankton ernähren und Bodenrenken eher nach gröberer Nahrung, wie kleinste Muscheln und Insektenlarven am Grund suchen. Es ist jedoch ein Faktum, dass sich auch Bodenrenken zu bestimmten Zeiten, in oder oberhalb der Sprungschicht, das reichhaltige Nahrungsangebot, wie Zooplankton und Fischlarven nicht entgehen lassen. Es spielt daher für eine Artbestimmung keine Rolle, ob die Renke im Freiwasser oder knapp über Grund gefangen wurde. Ausnahmen bilden hier bestimmte Renkenarten, die sich nur auf Plankton spezialisiert haben. Diese Fische werden mit der Hegene aber eher selten gefangen und werden aufgrund ihres geringeren Wachstums (Fischlänge) meistens wieder zurückgesetzt. Im Übrigen ist bei diesen Arten eine Bestimmung eigentlich sogar für Wissenschaftler schwierig und oft unmöglich. Es ist auch eine Tatsache, dass durch Besatz eine, vom Bewirtschafter unbemerkt, Vermischung mit endemischen Renken möglich ist. Es wird allerdings behauptet, dass diese Hybriden keine große Gefahr darstellen, da sie nicht fortpflanzungsfähig sind. Soll heißen, sie bilden keine Geschlechtsorgane aus und sind in der Fachsprache indifferent, also keinem Geschlecht zuzuordnen.

Unterscheidung: Kiemenreusenapparat

Für einen interessierten Hegenenangler besteht eigentlich nur eine einzige Möglichkeit eine Renke zu unterscheiden. Und das ist eine oberflächliche Untersuchung der Kiemenreuse einer abgeschlagenen Renke. Man zählt einfach die, an der Innenseite des Kiemenbogens liegenden, Kiemenreusendornen. Man kann also anhand der Anzahl der Kiemenreusendornen, reine Planktonfresser von fangbaren Renken unterscheiden. Wie in der Grafik erkennbar, sind die Kiemenreusendornen bei den Planktonfressern länger und dichter gereiht, um das Plankton herauszufiltern. Mit den drei beidseitig, übereinander liegenden Kiemenbögen filtriert die Renke bei ihrer Nahrungsaufnahme das Wasser. Zooplankton bleibt in den Reusendornen hängen und wird durch den Schlund in den Magen befördert. Natürlich bleiben auch Zuckmückenpuppen oder Fischlarven in diesen Dornen hängen und es ist erwiesen, das Renken gezielt bestimmte Nymphen aus einer Masse aufsteigender Puppen herauspicken.

Seite 2 / 2